35 Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 37 Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » 38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 39 Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. 40 Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »

« Et s’avancent vers lui Jacques et Jean les fils de Zébédée, qui lui disent : Maître, nous désirons que, ce que nous allons te demander, tu le fasses pour nous. » Le texte présent semble faire assez naturellement suite au précédent. Jésus avait pris à part les Douze, pour revenir sur la stupeur qui les paralyse. Il leur a donné une leçon de réalisme, tout en les invitant à intégrer dans leur réaction cette étape ultime et mystérieuse qu’il ré-énonce pour la troisième fois, « il sera relevé« . Maintenant, voici deux homme de la première heure (ils font partie des quatre premiers) qui s’avancent vers lui, qui prennent une initiative. Il semble que la leçon ait portée, ils reprennent vie et mouvement.

Leur demande, cependant, a quelque chose d’étrange :quand on demande quelque chose, c’est toujours avec l’espoir d’obtenir ce que l’on demande. Or les voilà qui disent tout simplement cela, qui énoncent un truisme en quelque sorte, mais qui ne disent pas leur demande ! Cela ressemble beaucoup à une demande d’engagement préalable de la part de Jésus : promets-nous de faire ce que que nous allons demander, et nous te le dirons après… A ceci près que le « pour nous » a une saveur exclusive : « pour nous« , pas pour les autres mais « pour nous » seulement. Vont-ils donc obtenir du Maître un tel blanc-seing ?

« Il leur dit : que désirez-vous que je fasse pour vous ? » Non, Jésus ne rentre pas dans ce genre de marché. Nous l’avons suffisamment vu tout faire pour que des personnes formulent leurs demandes ou leurs désirs, et c’était bien souvent le point décisif, pour qu’il ne consente pas à une telle occultation tout-à-fait volontaire ! Fidèle à lui-même, mais aussi à la vérité du dialogue, il fait avec les fils de Zébédée comme il a fait avec tous : il demande que les demandeurs mettent des mots sur leur désir. On ne passe jamais des « marchés », en terme de demande ou de prière de demande.

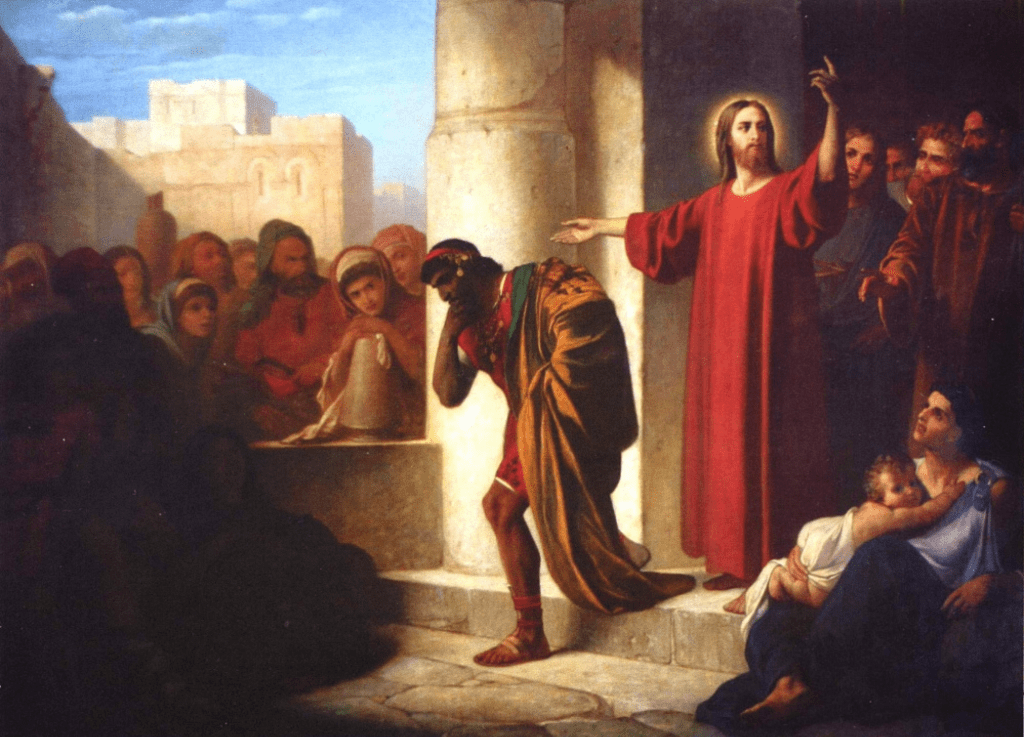

« Ils lui dirent alors : donne-nous que l’un à ta droite, l’autre à ta gauche nous siègerons dans ta gloire. » Les frères Zébédée demandent tout simplement une place particulière, « dans ta gloire« , c’est-à-dire une fois la pleine victoire remportée par le « fils de l’homme« . Cette figure de salut est sensée mener le combat contre les forces qui s’opposent au dieu qui l’envoie avec les pleins pouvoirs, vaincre celles-ci, et emporter avec elle tous ceux que le dieu a élu, ceux et celles qui lui appartiennent. Siéger « l’un à ta droite, l’autre à ta gauche« , dans ce contexte, c’est en fait partager le pouvoir, être mis en position de « vizir », de « principal ministre ». Nos deux bons apôtres demandent à Jésus de partager son pouvoir quand celui-ci sera totalement établi et ses adversaires vaincus -une fois le « travail » accompli, donc.

Une telle demande appelle deux remarques. Première remarque : il y a une sorte de désinvolture chez Jacques et Jean, pour demander ainsi une place non seulement d’honneur, mais surtout de pouvoir, pour quand tout sera accompli. Sont-ils donc totalement inconscients que de telles places, en général, se méritent ? On dirait qu’ils sautent joyeusement par-dessus le fait qu’il faudrait justement mener bataille, y compris dans l’ « idéologie » du « fils de l’homme ». Mais ce n’est peut-être pas le cas, la suite va nous le faire voir.

Deuxième remarque : on note surtout que l’écoute par Jacques et Jean de l’avertissement précédent du Maître est restée très partielle. C’était pourtant le troisième ! Il a surtout dit, avec de nombreux détails de la succession des évènements prévisibles, qu’il allait être vaincu ! Et cela, clairement, n’entre pas dans leur tête, mais reste comme un impossible. En revanche, ils ont compris qu’on approchait de la « fin », et ils ont perçu que c’était le bon moment de « se placer » pour la suite, afin d’être en bon ordre pour tirer bénéfice de la victoire. Obscurément, peut-être ont-ils entrevus que, le Maître ayant parlé de sa mort, il n’était pas idiot de revendiquer un « droit de succession » par une place octroyée d’avance, qui leur donnerait un droit sur les autres pour « prendre la suite ». On ne sait jamais : si tout cela finissait mal ? Au total, on voit que la question posée par les frères Zébédée ne manifeste pas la réaction la plus adéquate à ce qu’a annoncé Jésus dans le passage précédent… En tous cas, elle n’est pas marquée au coin de la compassion !

« Mais Jésus leur dit : vous ne savez pas ce que vous demandez. » Le Maître ne tourne rien en dérision ni en ironie, pas d’amertume non plus chez lui : il prend au sérieux ce qui lui est dit. Et il en mesure les conséquences plus que les demandeurs eux-mêmes : mais savons-nous toujours bien ce que nous demandons ? Nous formulons avec peine nos désirs, et bien souvent ne prenons pas la peine d’en faire des intentions (c’est-à-dire de nommer et vouloir les moyens qui permettent d’aller au bout du désir). Mais ici, Jésus voit avec clarté ce qu’implique la demande de ses deux disciples, alors même qu’eux n’ont pas manifesté en avoir conscience, ni peut-être même y avoir pensé.

« Pouvez-vous boire la coupe où je bois, ou le baptême dont je suis baptisé, en être baptisés ? » Et voici l’énoncé des moyens impliqués par la demande des deux disciples. Jésus les énonce à travers deux métaphores, celle de la coupe à boire ou du baptême dans lequel être plongé, mais la signification en est claire étant donnée la proximité dans le temps (ou dans le texte, du moins) de l’énoncé de sa propre destinée : il vient de parler d’être arrêté, condamné, moqué, torturé et finalement tué. La plongée (le baptême : en grec, c’est le même mot) dans la souffrance et la mort est inséparable de l’issue mystérieuse que Jésus a donnée à sa destinée, « être relevé« . On comprend que Jésus soit épouvanté de ce que ses deux disciples demandent, et cela nous ouvre une rare perspective sur les sentiments intérieurs avec lesquels lui-même aborde ce qui l’attend : la même horreur l’étreint sans aucun doute à la pensée de telles étapes.

Les deux métaphores sont terriblement évocatrices. Ce que l’on boit passe presque immédiatement dans tout le corps : ainsi de la mort, mais aussi de la haine qui l’inflige. C’est le tout que boit qui subit telle épreuve, et il est au plus profond habité par ces horreurs qui circulent en lui et le détruisent. Ce dans quoi on est plongé vous submerge, vous recouvre, sans que rien d’autre s’offre à vos sens, devient ainsi le seul univers offert par les sens : ainsi là encore des accusations, de la condamnation, des moqueries, de la souffrance et de la mort. Ces deux métaphores ne doivent donc pas être évoquées sans s’y arrêter, elles parlent profondément à qui les écoute.

« Ils lui disent : nous le pouvons. » La réponse des frères Zébédée est grave, spontanée, terrible. Dire qu’elle est irréfléchie est un peu court, il n’y a pas de raison de les taxer d’étourderie. Au contraire, ils savent bien ce qu’ils demandent, et sans aucun doute ils s’attendaient à ce qu’il y ait un coût à leur désir. Et leur réponse est engageante.

« Jésus leur dit alors : la coupe où je bois vous la boirez et et le baptême dont je suis baptisé, vous en serez baptisés ;… » Jésus leur a demandé d’exprimer leur désir, comme il le fait pour tous ceux qui viennent lui demander quelque chose. Il a fait remarquer que ce désir devait devenir intention, c’est-à-dire détermination à prendre les moyens pour atteindre ce désir. Ils y ont consenti. Il leur confirme donc qu’ils passeront comme lui par l’itinéraire qui mène où ils prétendent.

« …cependant, siéger à ma droite ou à main gauche, ce n’est pas à moi de le donner, mais ceux pour lesquels c’est préparé. » Et voilà la surprise. Jésus dit, depuis qu’il en parle, qu’après arrestation, souffrance, mort, il « sera relevé« . Il le met toujours au passif. C’est un autre qui sera l’acteur de cela, quelle que soit la signification des mots « être relevé ». Il en sera aussi de même pour les frères Zébédée : ils ont obtenus de lui qu’ils participent à la même coupe et au même baptême. Mais il ne peut leur accorder lui-même ce qui était l’objet premier de leur désir, à savoir « siéger à sa droite et à sa gauche« . Pour eux comme pour lui, c’est un autre qui sera l’acteur.

Est-ce qu’ils ont été floués ? Car ils ont obtenus ce que d’abord ils ne demandaient pas, mais à quoi ils ont consenti comme prix de ce qu’ils désiraient, et ils n’ont pas obtenus ce qu’ils désiraient. Pourquoi ne pas avoir répondu dès le début : « ce n’est pas à moi de le donner » ? Il me semble qu’il les a tout de même conduits aussi près que possible de l’objet de leur désir. Ils ne sont pas floués, au sens où rien ne les mettra mieux à même d’obtenir ce qu’ils désirent.

Mais cela nous laisse entrevoir que, pour lui en premier, dans cet itinéraire de souffrance et de mort, il y a une totale remise de soi et un abandon entier à la puissance d’un autre. Autrement dit, quand il énonce son parcours dans un proche avenir en y incluant d’ « être relevé », c’est bien parce qu’il a lu cela dans les Ecritures comme s’appliquant à lui. Mais c’est une espérance, c’est un acte de foi. Ce n’est en rien quelque chose qu’il maîtrise, au contraire : dans ce moment, il va tout perdre, il ne sera plus le « Maître ». Il ne sera plus, en particulier, le maître de son propre destin, pas plus qu’il ne sera la maître du destin de ceux des disciples qui le suivront jusque-là. Approche le moment où tout dépend d’un autre, où la perte de soi est totale : submergé par ce baptême, noyé par cette coupe, il va faire l’expérience de n’être plus rien.