Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n’en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage : « Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire fait de main d’homme, et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.” » Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas concordants.

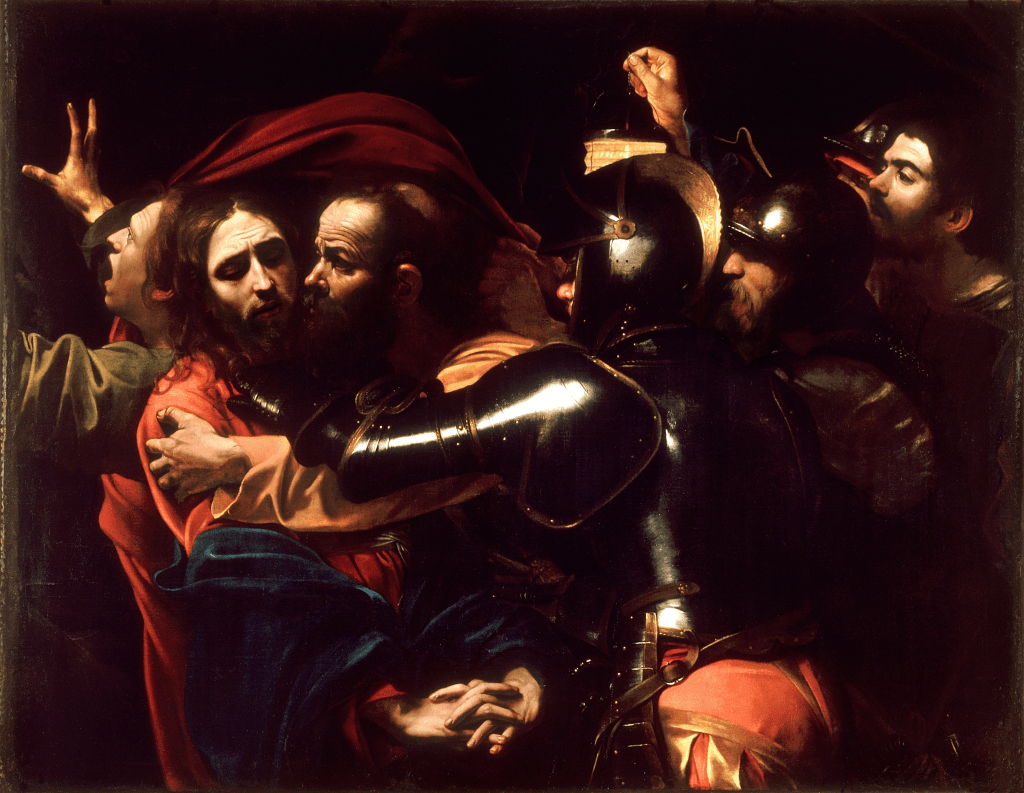

« Les grands prêtres et la totalité du Sanhédrin cherchaient témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir, et n’en trouvaient pas. » Nous voici donc à l’intérieur de la maison du grand-prêtre, là où Pierre ne peut pas pénétrer. C’est là où le procès est instruit, et Pierre demeure avec ceux qui vont en exécuter les décisions.

Marc pose d’abord les acteurs du procès, et nomme « Les grands prêtres et la totalité du Sanhédrin » : il distingue cette fois d’une part le grand-prêtre et ses prédécesseurs, d’autre part les membres du grand Sanhédrin (composé comme on l’a déjà vu. Cela fait tout de même beaucoup de monde, et ce pour un seul accusé.

Ces acteurs « …cherchaient témoignage contre Jésus… », autrement dit : ils instruisent à charge, et exclusivement à charge. Dès les premiers mots, Marc souligne l’iniquité de ce procès. Il n’y a même pas de répartition des rôles, certains accusant et d’autres jugeant (sans parler de défenseur). Tous sont à la recherche de charges. Et pas n’importe quelles charges, « …en vue de le faire mourir… » : le texte de Marc dit clairement le but. Les charges recherchées, pour être satisfaisantes, doivent avoir pour conséquence juridique une sentence de mort.

Le but du grand conseil siégeant comme instance judiciaire suprême est de pouvoir prononcer sur des bases légales une sentence de mort. On veut clairement se débarrasser de l’accusé, l’intime conviction des juges est déjà formée. Mais la légalité est néanmoins nécessaire : d’une part vis-à-vis du peuple, dont il s’agit de reconquérir l’estime et sur lequel il faut restaurer l’autorité, d’autre part vis-à-vis d’eux-mêmes, en se donnant les uns aux autres l’image d’accomplir leur mission. Ce dernier point n’est pas négligeable, il compte beaucoup dans la tranquillité de conscience : les méfaits accomplis en bande sont moins lourds à porter.

Mais le problème est compliqué à résoudre, les exigences ne trouvent pour le moment pas satisfaction : « …et [ils] n’en trouvaient pas. » C’est un nouveau problème. Et Marc détaille comment les choses se passent.

« Beaucoup en effet déposaient de faux témoignage contre lui, et unis, ces témoignages ne l’étaient pas. » Le problème du mensonge, c’est sa cohérence, et c’est son abondance. Les faux-témoignages sont nombreux : rien d’étonnant à cela, vues les intentions de l’assemblées. Déposer, c’est s’attirer les bonnes grâces de tous, c’est s’engager ouvertement pour la cause commune. Mais Marc nous fait remarquer en filigrane que seule la vérité est une, continue, cohérente : plus nombreux les faux témoignages, plus contradictoires entre eux.

L’adjectif [isos], que nous retrouvons dans isotherme, isoaltitude, isonomie (le fait d’être tous soumis aux mêmes lois) etc. parle d’égalité, mais au sens d’être soumis à la même mesure. Mais là, dans la multitude des faux témoignages, il y a cassure, rupture. Il y a des failles dans l’accusation. L’effet est évidemment désastreux : la vérité est ce sur quoi on doit pouvoir se mettre d’accord, c’est un des présupposés du débat, qui en sous-tend le principe. Mais comment rendre publique une accusation qui apparaîtrait à l’évidence comme contradictoire, en faillite ? Le remède serait pire que le mal.

« Et certains qui se levaient déposaient faussement contre lui en disant : « Nous l’avons, nous, entendu dire que ‘je détruirai ce temple fait à main d’homme et en trois jours j’en bâtirai un autre non-fait à main d’homme ». Et pas même là n’était uni leur témoignage. Voilà une accusation qui retient particulièrement l’attention de Marc, sans doute parce qu’elle a joué un rôle particulier dans le procès : nous avons peut-être là la trace de l’accusation qui a été ultimement retenue et publiée. Marc se fera évidemment fort de la montrer aussi incohérente, mais elle ne l’a peut-être pas été autant dans la réalité historique de la publicité faite par le Sanhédrin à ce procès.

Voyons le corps de cette accusation : « Nous l’avons, nous, entendu dire que ‘je détruirai ce temple fait à main d’homme et en trois jours j’en bâtirai un autre non-fait à main d’homme’ « . Il y a d’abord un « nous » insistant, nécessaire pour l’accréditation. Rappelons que la norme juridique du temps est qu’il faut au moins deux témoins (hommes, forcément 🙄) pour qu’un témoignage soit recevable. Et vu ce dont il va être question, le collectif n’est pas très étonnant !

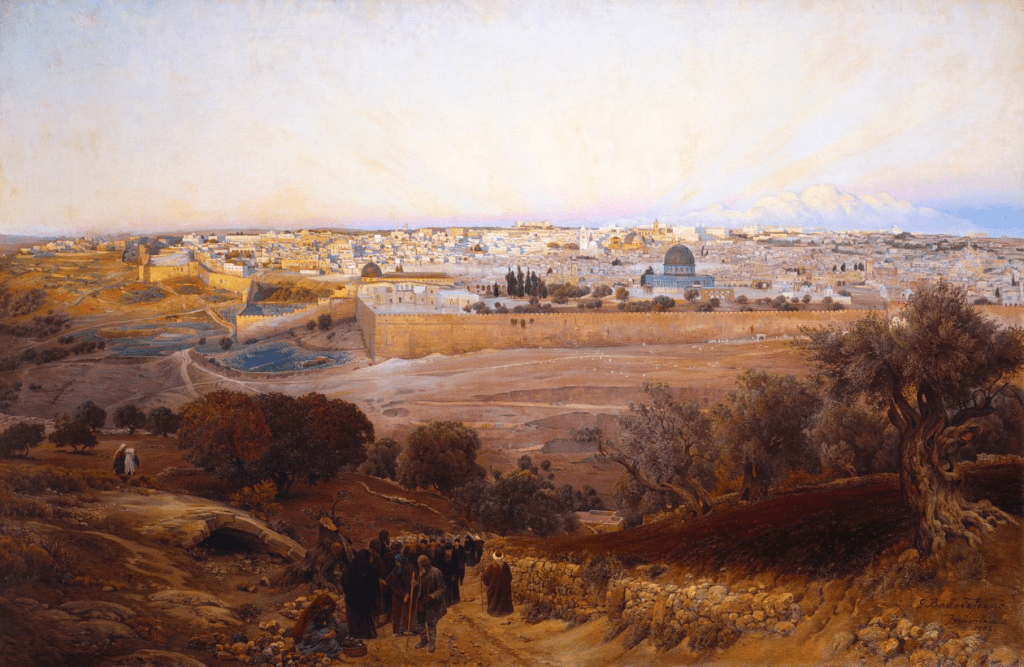

Or voici l’argument principal avancé, c’est la fameuse dispute au temple, le jour même de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus, Marc nous l’a conté ainsi, était entré dans Jérusalem à l’acclamation d’une foule considérable, et était monté d’un seul mouvement jusqu’au temple, d’où il avait chassé les étals établis dans les parvis mêmes. L’accusation qu’il avait lancée pour expliquer son geste était d’un dévoiement du lieu. Et lorsque le lendemain, « les grands-prêtres, les scribes, les anciens » étaient venu lui demander par quelle autorité il agissait ainsi, il leur avait posé une question en retour à laquelle ils n’avaient pas voulu répondre, ce qui avait provoqué le même mutisme chez lui.

Mais chez Marc, à aucun moment y a-t-il dans la bouche de Jésus une parole ressemblant de près ou de loin à « je détruirai ce temple fait à main d’homme et en trois jours j’en bâtirai un autre non-fait à main d’homme« . Chez d’autres évangélistes, une telle parole sera introduite, mais Marc n’en fait seulement pas mention. Une seule parole chez lui s’approche de cela, et c’est lorsque, sortant du temple, un de ses disciples admire le bâtiment et sans doute l’institution qu’il représente, et s’attire la remarque : « …il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. » On se souvient que cette parole a été assez troublante pour que Pierre, Jacques, André et Jean, un peu plus tard au Mont des Oliviers, le prennent à part pour l’interroger à ce sujet, et ce sera le grand « discours apocalyptique » que nous avons déjà commenté.

Est-ce donc à cette parole, publique et troublante, que font allusion les faux témoins au procès de Jésus ? Car ils ont bien perçu, comme d’ailleurs ç’en était bien le sens, nous l’avons vu, qu’il ne s’agissait pas que de la destruction du bâtiment mais bien de l’institution centrale du Judaïsme, et ce en tant qu’institution. Quels responsables religieux pourrait entendre sans frémir annoncer la fin de l’institution dont il fait partie, mieux : dont il est sensé garantir la transmission et la pérennité ? Aucun, assurément -hélas, ajouterai-je : car cela montrerait une belle lucidité sur la nature passagère des institutions humaines, en même temps qu’une distance bienvenue avec la conviction que ces institutions, pour viser le lien avec la divinité, sont elle-mêmes de nature ou d’origine divine.

La parole prêtée à Jésus porte non seulement une menace sur l’institution religieuse, mais une prétention à être un instrument divin : car il s’y trouve aussi le contraste entre un temple fait-à-main-d’homme et un nouveau non-fait-à-main-d’homme. Ce n’est pas nécessairement une revendication de divinité, car il s’agit de « bâtir » un tel nouveau temple. La chose peut paraître en soi contradictoire, mais ce ne l’est pas vraiment si Jésus revendique pour soi une autorité de prophète : sa parole alors ferait advenir quelque chose que le dieu fait, les Ecritures sont pleines de tels actes prophétiques.

En tous cas, on peut voir à travers cette accusation précise ce qui est sans doute le motif principal du procès fait à Jésus : celui de se revendiquer du dieu pour porter atteinte à l’institution qui se revendique elle aussi du dieu, pour la détruire et la remplacer. Les responsables religieux ont vraiment perçu Jésus comme un destructeur, une sorte d’anarchiste, quelqu’un qui renvoyait à chacun l’authenticité de la relation au dieu en renvoyant au cœur de chacun. Sa liberté vis-à-vis des institutions, des représentants ou gardiens de celles-ci, son interprétation nouvelle des Ecrits, tout cela leur a donné la conviction qu’il visait véritablement à détruire puis construire autre chose.

Marc conclut que « pas même là n’était uni leur témoignage. » Il défend bien sûr l’innocence de Jésus, mais sans contester cette crainte des autorités : sans doute y voit-il du vrai. Il se contente donc d’une part de ne pas avoir rapporté une parole de Jésus qui se rapproche trop de la formulation de l’acte d’accusation d’une part, et de répéter à nouveau l’incohérence ou la faillite de l’accusation, qui ne parvient pas à opposer un front uni à Jésus.