En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n’avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J’ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « Sept. » Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanoutha.

Cette fois, il n’y a pas de lien apparent, narratif, entre notre épisode et le précédent. Un simple « en ces jours-là… » coud cette pièce au tissu précédent. On est donc sensément toujours dans la Décapole, hors-frontière du « peuple d’Israël ». Mais il faudra se demander pourquoi Marc a cousu cette pièce ici.

Et que se passe-t-il ? On ne peut se retenir d’une impression de déjà-vu : quoi ! Une autre multiplication des pains ? Eh bien oui. A nous de ne pas céder à cette première impression, à renouveler notre attention, pour voir justement si c’est une redite ou bien autre chose. « De nouveau, il y avait une foule nombreuse et qui n’avait pas de quoi manger,… » Ce « de nouveau » résonne avec notre impression de répétition : c’est bien une répétition, il y a bien la même chose qui arrive. Mais cette fois, les circonstances qui font advenir la situation ne nous sont pas connues, il n’est pas question de vouloir se retirer de la foule, de quitter la rive en bateau, d’être deviné puis précédé par la foule. Nous avons juste les faits : la foule, et rien à manger. Et cela même est un indice : c’est comme si Jésus « rejouait » cette partie mettant en relation la foule, les Douze et lui-même. Quel autre but, sinon de former ? La répétition n’est-elle pas le moyen privilégié de la pédagogie ? Du point de vue de la relation entre les Douze et la foule, les choses ne s’étaient pas vraiment bien passées la fois précédente. Il n’est dès lors pas si étonnant qu’après un temps de formation, les choses soient reprises…

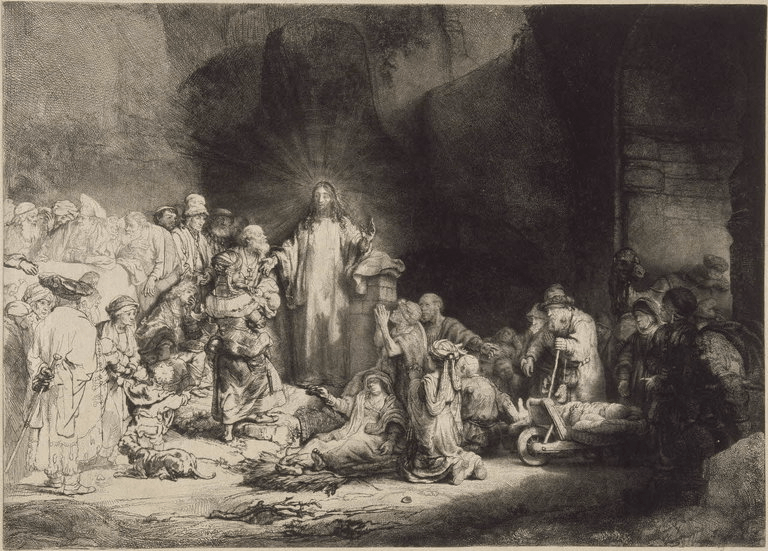

« après avoir appelé à lui les disciples il leur dit : « je suis pris aux tripes par la foule, parce qu’ils demeurent auprès de moi depuis trois jours déjà et ils n’ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils seront épuisés en chemin ; et certains d’entre eux sont venus de loin. » Longue explication de Jésus à ses disciples (rappelons-nous que, chez Marc, la terminologie des « Douze » ou des « disciples » n’est pas aussi tranchée que chez d’autres évangélistes), qui contraste avec la première multiplication des pains : alors, c’étaient les Douze qui avaient eu l’initiative, en venant demander (enjoindre ?) à Jésus de renvoyer la foule. Maintenant, c’est lui qui prend l’initiative de leur parler.

Il leur dit d’abord son état intérieur, il est « pris aux tripes« , il est profondément remué par la foule. Et il en explicite les raisons : cela fait « trois jours » entiers qu’ils sont là, qu’ils ne le quittent pas : voilà un attachement extraordinaire. Car tous ces gens, on l’imagine très bien, ont aussi une vie, une famille, une activité : une telle présence n’est pas sans impact, elle n’a pas pu se faire sans délibération, sans renoncement, sans conscience de l’impact du choix fait. Mais peut-être aussi Jésus a-t-il conscience de sa responsabilité à ne pas rendre la vie impossible à tous ces gens, en les maintenant durablement loin de leur vie « normale » : même lui a conscience de sa contingence, et c’est extraordinaire ! Pour eux, il est « le plus important », puisqu’ils sont là depuis trois jours ! Mais pour lui, il est « un moment » ou « un aspect » de leur vie, pas le seul : et il est de sa responsabilité d’être aussi médiateur de leur vie quotidienne, de les y re-conduire et non de les en arracher. Il ne fait pas une secte, mais il veut les aider à vivre. Ce sens de la contingence est dans le fond essentiel pour ne pas virer à la secte.

Maintenant, un autre aspect des choses le « prend aux tripes » : c’est qu’ils en ont même oublié de manger, ou du moins ont-ils épuisé les moyens initiaux à ce sujet. Toujours le souci de les faire vivre : il ne s’agit pas que d’un souci exalté et hors-sol, comme si ses paroles étaient seules la vie, qu’elles suffisaient à tout. Non, ces personnes sont aussi des corps, et l’oublier serait les tuer. Même sa parole est contingente, elle n’est pas l’unique nécessaire. Dans notre condition humaine, beaucoup de choses sont nécessaires, et aucune ne l’est isolément. C’est un ensemble. Or il se souvient bien de la suggestion des disciples l’autre fois, qu’il les renvoie et qu’ils se débrouillent : mais là, ce n’est pas possible car ils vont forcément défaillir en chemin, d’autant que certains sont « venus de loin« .

Toutes ces paroles aux disciples sont bien faites pour leur partager la même compassion : le problème est posé à partir de la foule, et pour leur faire partager le même souci vital. Il ne s’agit pas d’engranger un succès de popularité, en mettant fin à un meeting qui fera date et dont on se reparlera longtemps : il s’agit de prendre soin des gens, tout au long et sans cesse, sans jamais quitter ce point de vue. Voilà qui fait école. Non pas délivrer une parole et laisser les gens se débrouiller avec, mais bien se mettre à leur place et prendre soin qu’ils vivent. Le cheminement de la parole en eux, par l’enseignement, le dialogue, etc., c’est une chose, mais ce n’est pas le tout ni l’unique aspect de la responsabilité qu’ils apprennent à partager avec Jésus. C’est le coeur de sa mission, mais ce n’est pas son tout.

La réponse des disciples est cette fois différente, ils ne prennent plus les choses comme une concurrence entre la foule et eux, mais ils partagent le point de vue : Et ses disciples lui répondirent : « A partir de quoi quelqu’un pourrait-il les rassasier ici de nourriture, dans le désert ? » On n’est plus dans la discussion sur la légitimité de cette préoccupation, la leçon a porté. Mais on est dans le « comment faire ? » Les disciples se révèlent plutôt démunis qu’autre chose, ne sachant pas comment s’y prendre : « à partir de quoi quelqu’un pourrait-il….? » Pas de ressources sur place, le lieu est un « désert« . Mais on dirait, à cause de la forme de la question qu’ils posent (« à partir de quoi« ), qu’ils se souviennent eux aussi de la même situation, et que Jésus avait nourri la foule à partir des cinq pains et des deux poissons qu’ils y avaient trouvé après enquête. Ils savent ce dont est capable le Maître, mais il faut bien le point de départ…

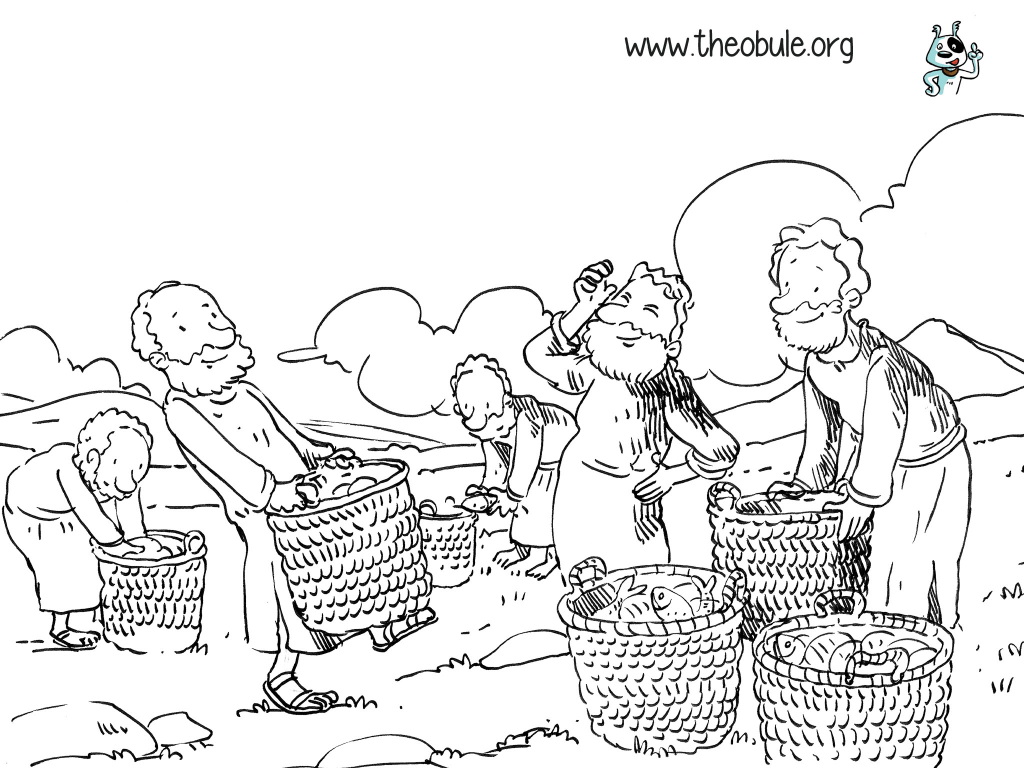

Et il leur demanda : « combien avez-vous de pain ? « Ils dirent : « sept ». Le point de départ est tout trouvé. Et le Maître ose maintenant ce qu’il n’avait pas fait la première fois : les douze, souvenons-nous, s’étaient indignés de devoir payer eux-mêmes la nourriture de la foule, ils s’étaient situés en rivalité. Ce n’est plus le cas. Et là où la question avait invité à faire une enquête dans la foule, « combien y a-t-il de pains, allez voir« , la question a porté cette fois-ci directement sur eux « combien avez-vous de pain ? » Et leur réponse ne se fait d’ailleurs pas attendre, ils savent bien : « sept«

« Et il ordonna à la foule de se coucher sur le sol « , car on mange à demi-couché, « et après avoir pris les sept pains, il les rompit en rendant grâce et les donna à ses disciples afin qu’ils distribuent, et ils distribuèrent à la foule. » Renouveau les Douze sont les intermédiaires, mais cette fois-ci confiants sans doute, car c’est la deuxième fois qu’ils sont témoins du même phénomène. Ils en sont même les seuls témoins, car cette fois-ci, comme les pains sont leurs, nul dans la foule ne peut remarquer avoir donné quelques pains et en voir affluer des centaines. La foule voit seulement des disciples aller auprès de Jésus, et leur apporter du pain. Ce n’est pas surprenant. D’autant qu’ils doivent sans doute d’abord, au bout de trois jours, goûter le bonheur de manger enfin un peu. Pour les disciples, ils sont placés comme la première fois, non pas en rivalité avec la foule mais à son service, ils sont aux premières loges pour voir les réactions (de toutes sortes : il n’est pas toujours facile d’aider, on peut être surpris par certaines réactions). Et c’est toujours le geste du partage qui produit la satiété : rompre pour partager, rompre pour donner, toujours une part pour chacun et finalement pour tous, jamais un entier.

« Et ils avaient quelques petits poissons : et en les bénissant il dit de les distribuer aussi. » Pas très étonnant pour des pêcheurs, ce que sont plusieurs des disciples. Il y avait avec les pains l’action de grâce, il y a avec les poissons la bénédiction. Je ne sais pas si Marc désigne deux réalités différentes, sans doute pas, car on sait assez la coutume juive de bénir le dieu avant le repas. Mais le choix de Marc est tout de même de désigner la même chose par deux noms, dont le premier, « action de grâce », souligne l’initiative du dieu à laquelle l’homme ne fait que répondre, devant laquelle il est comme « en retard »; et dont le deuxième, « bénédiction », souligne une parole suscitée en l’homme par le bienfait du dieu, une parole qui est tout ce qu’a l’homme pour répondre au don substantiel du dieu, une pauvre parole mais donnée et adressée.

« Et ils mangèrent et furent repus, et ils ramassèrent sept paniers de morceaux superflus. » Mission accomplie, les gens sont rassasiés, leur faim est éteinte. Mais il n’y a pas de superflu, on ramasse ce qui reste. Le don est bien plus important que le besoin : il y avait sept pains, on ramasse sept paniers de morceaux ! Mais l’homme est nourri, simplement. C’est comme pendant la marche au désert du premier peuple du dieu : le dieu pourvoit au nécessaire, mais ne verse pas dans le superflu, de sorte que son peuple apprenne à vivre de ce qu’il donne et expérimente la justesse et la constance de sa providence. De sorte aussi que le peuple ne verse pas dans le luxe et les débordements qu’entraîne tout superflu.

« Ils étaient environ quatre mille. Et il les renvoya. Et aussitôt, après être monté dans le bateau avec ses disciples, il alla dans la partie de Dalmanoutha. » La foule n’est pas estimée tout-à-fait aussi nombreuse que la première fois, elle reste une foule importante. Et puis ils sont renvoyés : on voit que Jésus avait bien le souci de ne pas les garder à l’écart de leur vie « normale ». Et il ne reste pas, car le risque existe bien qu’ils se rendent compte de ce qui vient de se passer, et que seuls savent les Douze. Jésus préfère partir sans tarder, par un autre moyen, en bateau. Il ne compte pas sur l’extraordinaire, il s’en méfie décidément comme de la peste. On peut dire en tous cas que les choses se sont mieux passées entre les Douze et la foule, et qu’ils ont mieux tenu leur place, grâce à quoi Jésus a pu opérer de manière plus voilée comme il aime le faire, pour que les projecteurs ne soient pas braqués sur le thaumaturge mais bien plutôt sur le dieu qui appelle à vivre et en donne les moyens. Ils ont fait des progrès.

Et puis Marc finit sur une indication dont on ne sait pas quoi faire, car on n’a aucune trace d’un lieu qui s’appellerait Dalmanoutha. S’agit-il bien d’un lieu, d’ailleurs ? Car il n’est pas question de la « région » de Dalmanoutha mais le mot [méros] signifie « partie, part, portion« , la partie d’une armée, ou une caste, ou encore la partie d’une charge : c’est plutôt avec une nuance politique ou institutionnelle que ce mot est employé. Alors ? Je n’en sais rien….