Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

« Et s’assemblèrent les apôtres près de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et qu’ils avaient enseigné » La parenthèse Hérode / Jean-Baptiste est refermée. Marc a choisi de ne pas suivre avec sa caméra les Douze envoyés par Jésus mais plutôt d’évoquer l’ampleur que prend ainsi son ministère à travers les répercussions politiques de celle-ci, tout en montrant un contraste évident entre la liberté dans laquelle se déploie ce ministère et la vie qu’il suscite d’une part, et les contraintes dans lesquelles s’enferme le pouvoir, ainsi que la mort qu’il finit par infliger, d’autre part. Je dis bien « le pouvoir », car il est apparu clair que Jésus ne cherche à en exercer aucun, d’aucun type (ce qui devrait faire beaucoup réfléchir ceux qui se réclament de son héritage).

Et Marc reprend son fil avec le « retour » des Douze, désormais désignés comme ses « envoyés« , ou ses « apôtres » : ils s’assemblent (c’est le mot qui donne notre synagogue : il s’agit d’un rassemblement vu depuis le centre autour duquel on se rassemble, avec la dynamique d’être ensemble) auprès de Jésus, avec la préposition [pros] qui marque une dynamique, une orientation. Il s’agit pour les Douze de se retrouver, et de le faire orientés vers le Maître. Et cet état ne leur suffit pas, ils y ajoutent des mots, un compte-rendu à la fois de leur action et de leurs paroles. Fait notable, Marc parle de « ce qu’ils ont enseigné » : jusqu’à présent, ce mot était réservé à Jésus. Il ne l’a pas employé dans la mission qu’il leur a donnée. Mais au retour, les Douze disent que c’est ce qu’ils ont fait. Avec ce que nous avons précédemment creusé, nous pouvons comprendre qu’ils ont eux aussi donné par la parole des éléments faciles à mémoriser (peut-être en redisant les comparaisons inventées par Jésus ? Peut-être en inventant les leurs ?… mais ce dernier cas apparaît moins probable), et que cela prête désormais à approfondissement et dialogue, avec toutes sortes de partenaires, aboutissant finalement à Jésus lui-même. Et l’on s’aperçoit que cette notion si importante d’enseigner s’élargit : d’autres peuvent en être acteurs, on ne sait pas très bien avec quels mots, mais le double temps reste fondamental et l’aboutissement à l’échange se produisant avec Jésus (immédiatement ou à travers diverses médiations) demeure fondamental.

« Et il leur dit : venez vous-mêmes à part dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » C’est la réaction du Maître au compte-rendu de ses envoyés. Il ne fait pas de commentaire, il ne porte pas de jugement, il ne délivre pas d’appréciation, il n’évalue pas les compétences, ou les niveaux de compétences, de ses envoyés, mais il a le souci de les prendre à part, dans un lieu désert, et qu’ils se reposent (un peu). A part, sans doute avec lui de manière privilégiée, mais aussi à l’écart de cette foule aux aléas et aux risques de laquelle ils ont été à leur tour livrés. Dans un lieu désert, justement pour y échapper. La mission qu’ils ont effectuée est d’emblée et d’expérience perçue par lui comme éprouvante. Sans doute aussi compte-t-il sur ce temps pour que chacun prenne mieux conscience de ce qu’il a vécu et en tire pour lui-même les enseignements : je trouve toujours magnifique comme il compte sur le travail intérieur de la vie en chacun pour faire avancer. Il se tient là, disponible, pour quand chacun le souhaite : pour éclairer, pour dialoguer, pour écouter simplement.

Marc ajoute « Les arrivants et les partants étaient en effet nombreux, et on ne trouvait pas l’occasion de manger. » Manifestement, autour de Jésus, la foule s’est maintenue aussi : il n’est pas « resté tranquille » pendant que les Douze étaient en mission, il n’a pas chômé. De sorte qu’en revenant auprès de Jésus, les Douze n’échappent pas à la foule, dont pourtant Marc suggère qu’ils en ont affronté une aussi, autant qu’ils étaient. Marc nous fait aussi vivre cette foule : on découvre qu’elle n’est pas constante, qu’elle est faite de gens qui arrivent et de gens qui s’en vont. Il ne s’agit pas de gens qui campent là, qui sont à demeure autour de Jésus, comme les images les représentent souvent. Les gens viennent pour un moment, ils ont à faire ici, mais ils ont aussi d’autres occupations et y retournent. Cela est loin d’alléger, car « on ne trouvait pas l’occasion de manger » : si pour les passants il s’agit d’un simple passage, dans une vie qui a trouvé moyen de s’organiser en tenant compte de ce déplacement plus ou moins long, plus ou moins durable, il n’en va pas de même pour celui et ceux autour desquels se fait l’attroupement. Pour eux, s’est une foule présente en permanence, même si différemment composée ! Et organiser sa vie devient difficile et éprouvant. Partir à part, c’est un peu le réflexe de survie que nous avons déjà vu, quand Jésus s’est retiré dans la montagne et qu’il a « fait les Douze ». L’invitation qu’il leur fait au repos, c’est un peu cette fois « refaire les Douze ».

« Et il s’en allèrent dans le bateau dans un lieu désert à part.« Les Douze comprennent bien l’invitation, et la répétition des mêmes mots fait contraste avec la fois précédente, celle où ils ont cru bien interpréter les mots de Jésus. D’eux vient l’idée de partir en bateau (à moins que Jésus ait continué, même seul, de parler depuis un bateau), mais le « lieu désert » et « à part » viennent mot pour mot de Jésus.

« Et ils les virent qui s’en allaient et beaucoup comprirent et à pied depuis toutes les cités ils coururent ensemble là-bas et les précédèrent. » Quand ils étaient montés dans la montagne, on ne sait pas ce que les foules avaient fait, quelle avait été la réaction des gens. Mais sans doute, maintenant, ils ont appris. Les gens ont regardé le bateau qui s’éloignait, et ils ont compris et même décidé (le verbe signifie les deux choses à la fois). Ils ont compris que c’était le lieu désert qui était recherché, ce qui montre qu’ils ont conscience d’être nombreux. Probablement, comme souvent, chacun estime sa démarche légitime, mais est plein de compassion du fait du nombre : les autres exagèrent, ils devraient être moins présents. Donc, s’il est légitime que le Maître fuie la foule, ce n’est pas grave si juste moi, je vais le trouver encore : je serai tout seul à l’écart avec lui, et à part de tous ces gens qui exagèrent.

Et Marc nous montre l’élan de tous ces gens qui voudraient être seuls avec Jésus, qui partent de partout : cette fois, l’idée du rassemblement n’est pas par rapport au principe qui rassemble comme tout-à-l’heure les Douze, mais rapport à la diversité d’origine de chacun. C’est sur ce modèle-là que Paul de Tarse forgera le concept d’ [ekklésia], qui signifiera le rassemblement, mais en tant qu’il est issu de la diversité. Marc n’en fait pas encore un concept, mais il peint l’image, et avec un mélange d’élan (« ils coururent« ) et de pauvreté de moyens (« à pied« ) : tous ces gens se précipitent, chacun soulevé par l’espoir d’être seul avec le seul, d’avoir enfin un libre et plein accès à Jésus. L’élan est tel qu’ils arrivent les premiers. Et l’intuition et la compréhension ont été si profonds et si justes, qu’ils sont bien au point d’arrivée, du premier coup.

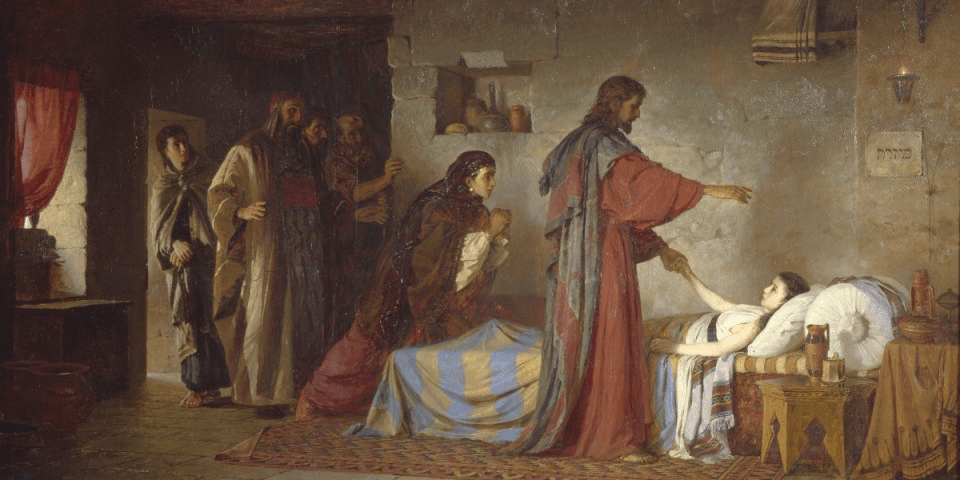

« Et en débarquant il vit une foule nombreuse et il fut pris aux tripes à leur propos, parce qu’ils étaient ‘comme des brebis qui n’ont pas de berger’ et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. » Difficile de ne pas voir une foule. Mais il y a ici comme une réciprocité, la foule l’a vu partir, lui a vu la foule qui l’attendait. Pas besoin de répéter, l’auteur suggère ainsi suffisamment, par effet d’écho, que la même compréhension et décision se fait chez Jésus comme elle s’est faite dans la foule. Le même élan à les retrouver, la même justesse de compréhension de ce qu’ils veulent et cherchent. La foule et Jésus consonnent.

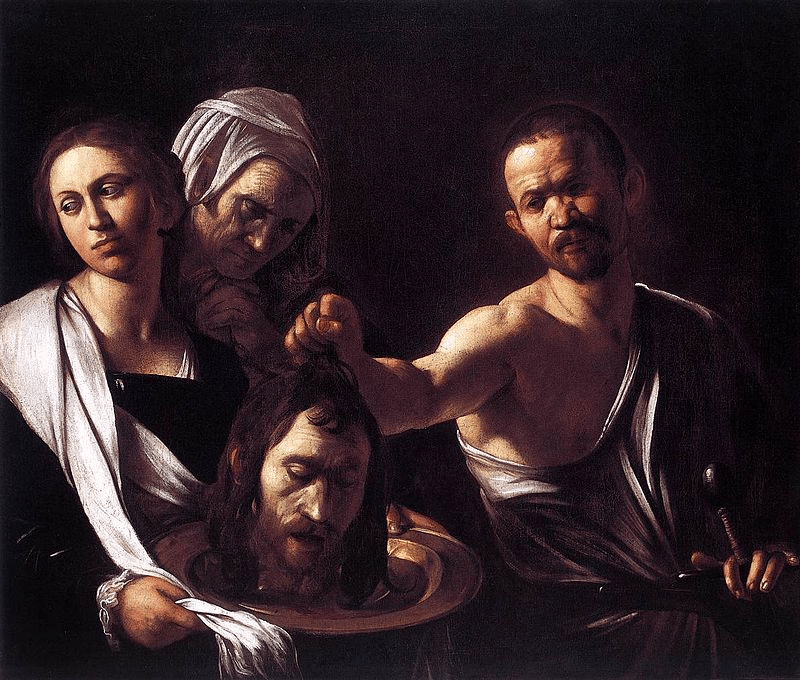

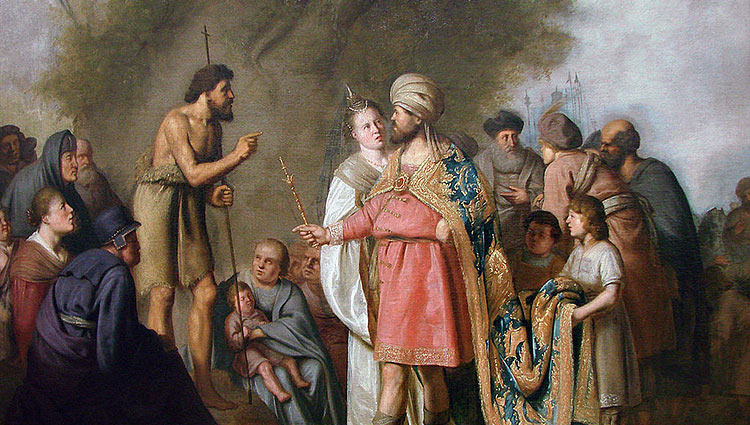

Ce qui est spécifique de la compréhension de Jésus est ajouté par Marc, par le fait que lui est, littéralement, « pris aux tripes » et l’explication est donnée par une quasi-citation du prophète Ezéchiel, ‘comme des brebis qui n’ont pas de berger’ (Ez.34,5) : c’est un passage du prophète où ce dernier fait reproche aux responsables d’avoir abandonné les membres du peuple sans prendre soin d’eux. Autrement dit, Marc nous dit que la compréhension de Jésus n’est pas seulement une compréhension des intentions de la foule, ou plutôt de chacun des membres de cette foule à la chercher, mais il voit aussi avec profondeur qu’ils cherchent ce que par ailleurs on ne leur donne pas, il voit un manque terrible chez ceux qui sont là. S’il est « pris aux tripes », c’est de constater à quel point il faudrait peu pour les guider, pour les aider, pour leur permettre de conduire leur vie et de chercher leur dieu, si ceux qui sont responsables tenaient leur rôle. Et combien cette même pensée peut parfois nous saisir…

Alors il prend sur lui de reprendre pour eux son enseignement, ce qui est aussi protéger les Douze. Ils ne seront certes pas « à part », comme espéré, mais ils pourront du moins souffler un peu et peut-être prendre le temps de se restaurer. En bon « chef », il paye de sa personne pour prendre soin à la fois de ceux qui sont avec lui et de la foule qu’eux tous servent. Un schéma se dessine ainsi : si les Douze sont bien investis par Jésus de sa propre mission, qu’ils partagent et pour laquelle ils sont envoyés deux par deux, ils restent néanmoins l’objet de ses soins à lui et il reste le seul régulateur, celui qui, « qu’ils dorment ou qu’ils se lèvent », prend soin de tous : de la foule, comme des Douze. Sa mission peut être partagée, mais quelque chose de son rôle reste unique et sans partage.