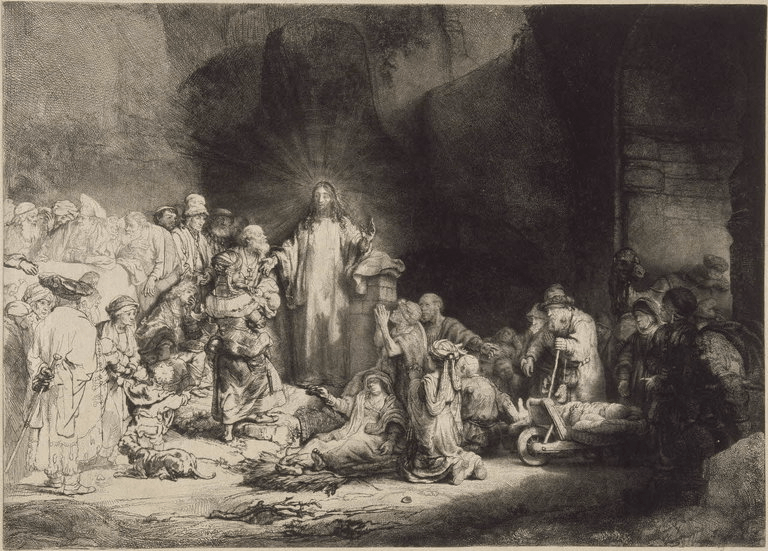

Après la traversée, abordant à Génésareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l’on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés.

« Et ayant traversé jusqu’à la terre, ils allèrent à Gennésareth et jetèrent l’ancre. » On voit de suite que cet épisode fait suite directement à celui que nous venons de lire, Marc continue un même récit. Ils étaient tous en mer, et les voilà qui arrivent à terre. Notons que Jésus avait envoyé les Douze à Bethsaïde, qui est au nord du lac de Tibériade, à l’est du Jourdain, et que le lieu ici nommé est Gennésareth, qui est plutôt à l’ouest de la même mer, à peu près à mi-chemin entre Capharnaüm est Tibériade. Les deux lieux sont séparés d’environ dix ou douze kilomètres. Il me semble que cela explique la formulation un peu compliquée de Marc : ils sont arrivés à la côte vers Bethsaïde, comme prévu, puis ils ont fait un peu de cabotage en redescendant la côté, ont passé Capharnaüm où les évènements précédents se sont beaucoup déroulé et on jeté l’ancre à Gennésareth. C’est comme s’ils voulaient choisir un nouveau point de départ.

« Et quand ils furent sortis du bateau, [les gens] le reconnaissant aussitôt, ils coururent autour de toute cette région-là et commencèrent à apporter autour [de lui] sur des brancards ceux qui avaient du mal, là où ils entendaient qu’il était. » Si l’intention qui présidait à cette recherche d’un nouveau point de départ était de compter un peu sur l’anonymat, la preuve est faite que ce n’est plus possible ! On reconnaît en effet Jésus aussitôt, et c’est l’origine d’une activité, presque une frénésie, indescriptible. Marc dit littéralement que les gens font le tour de la région en courant, et l’image que j’ai est celle de la fourmilière que l’on a dérangé ! La nouvelle est si importante que, toutes affaires cessantes, on va se dire les uns aux autres qu’il faut profiter de l’aubaine : « il » est là. Cela montre Jésus comme un pôle d’attraction vraiment extra-ordinaire. Cela montre aussi que Jésus ne va pas pouvoir ré-envoyer les Douze deux par deux pour continuer leur formation, il va en avoir trop besoin autour de lui, probablement.

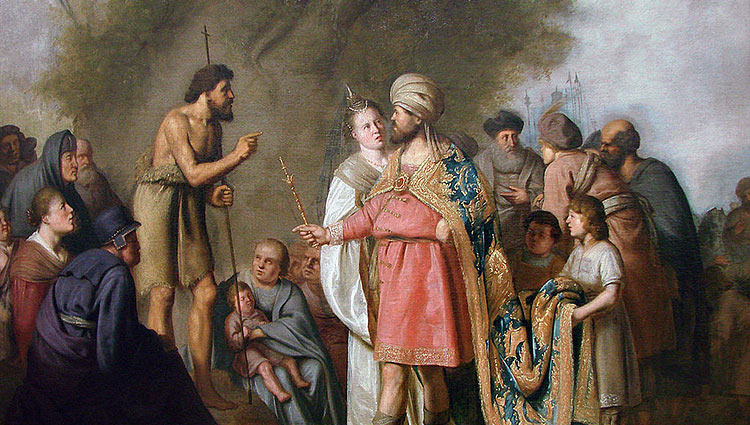

Il se déplace néanmoins, il ne change rien à son propos fondamental d’aller par les villes et les villages, d’aller partout : en témoigne la visée attentive des gens, qui se rendent avec les malades « là où ils entendaient qu’il était. » Jésus veut rejoindre toutes les personnes, et il se donne les moyens qu’il faut : il n’ouvre pas un bureau ou une antenne paroissiale, il se déplace et passe partout. Cela montre aussi la vitesse de propagation de la rumeur, qui doit constituer tout de même un indice suffisamment fiable pour qu’on puisse rejoindre Jésus, voire le précéder, là où il se trouve alors même qu’il est en déplacement. Ceux qui « cherchent à revenir » vers leur dieu (rappelons-nous que c’est la visée fondamentale du ministère de Jésus, décrite dès son seuil) cherchent concrètement Jésus, cherchent où il est, et son prêts à se laisser surprendre et déplacer : ils doivent, pour le trouver, entrer dans une disponibilité qui les rende attentifs et confiants dans la parole des autres, mais aussi physiquement en mouvement pour aller le rejoindre.

Et les brancards convergent : cela montre à la fois une belle solidarité entre les gens, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, et une attente particulière de ces mêmes gens vis-à-vis des maux, dont ils souhaitent être délivrés. Tout se passe comme si c’était l’attente fondamentale de chacun, d’être « délivrés du mal« . Le mot employé par Marc et que j’ai essayé de rendre par « ceux qui avaient du mal« , est une locution très générale, [tous kakoos ékhontas], ceux qui ont [kakoos]. Ce dernier mot désigne le « mal » au sens le plus général, l’adjectif contraire à [kalos] qui désigne ce qui est bien ou beau. Mais la forme est adverbiale : de manière mauvaise. Ainsi, personne n’est mauvais, il s’agit bien du verbe avoir, donc d’une affection et non d’un trait essentiel ; mais ce mal n’est pas tant une chose, qu’une manière d’aller. Autrement dit, Marc ne désigne pas tant telle ou telle origine d’un mal subi, mais plutôt la résultante très subjective chez les personnes qui le subissent.

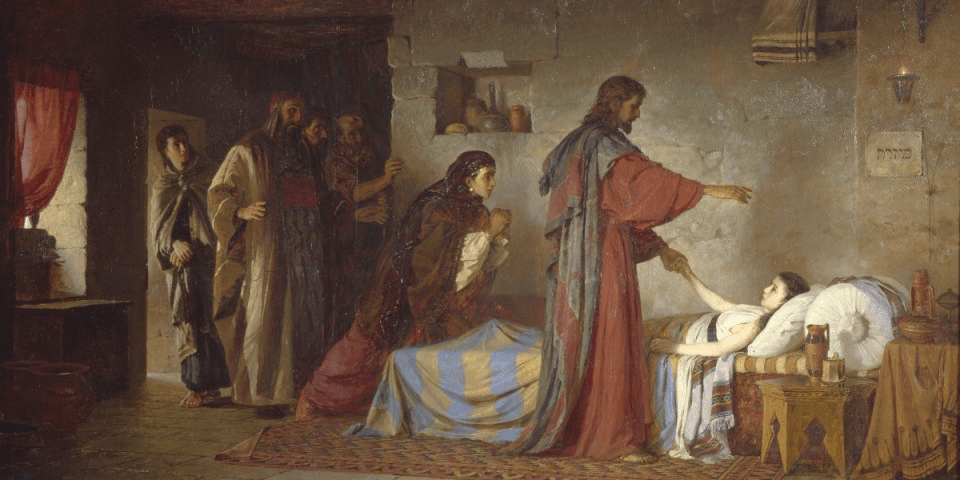

« Et où qu’il se rende, dans les villages ou dans les villes ou dans les champs, ils plaçaient sur les places publiques les affaiblis et le suppliaient afin qu’ils touchent au moins la frange de son manteau ; et tous, s’ils la touchaient, étaient préservés. » Trois lieux sont énumérés, dans lesquels Jésus se rend : de manière privilégiée, les villages : là où sont les « petites gens », les oubliés ou les laissés pour compte. Mais aussi les villes, là où la société est plus composite, où il y a des pouvoirs et de l’argent mais aussi des pauvretés plus contrastées. Mais Marc nomme aussi les champs : c’est plus étonnant, mais on se rappelle (et peut-être est-ce là un clin d’œil) qu’après l’épisode du lépreux purifié, « il ne pouvait plus se montrer en ville« . L’impact de ce qui tourne autour des guérisons est tel qu’il a toujours cet effet de « mise à l’écart ».

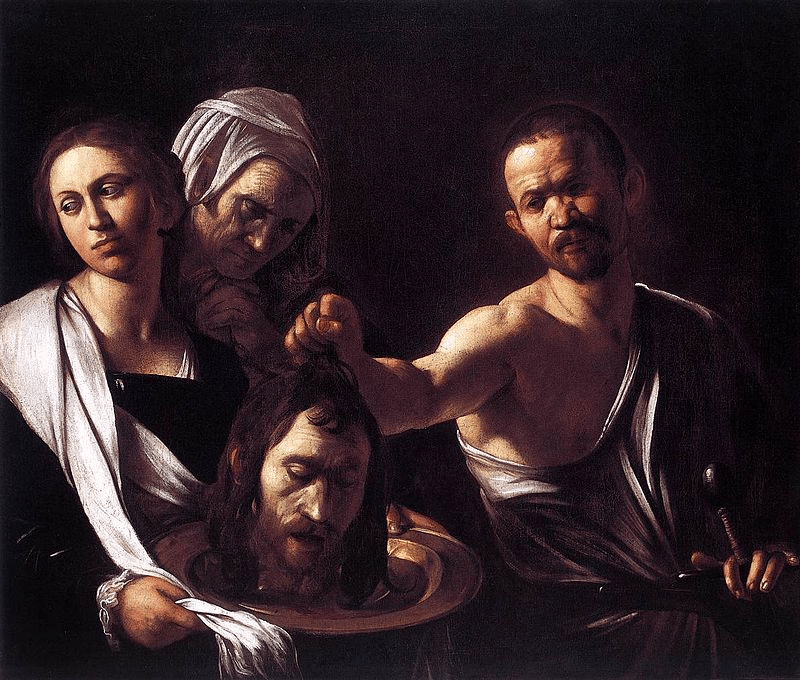

Les places publiques, ou les marchés (le mot est le même), sont évidemment plutôt en ville. On voit très bien la scène que ce grand coloriste qu’est Marc nous laisse voir : Jésus et les siens entrent en ville, et déjà la place publique est encombrée de brancards, de personnes atteintes de toutes sortes de maux, de gens « sans force physique » ou « sans vigueur », et qui supplient. On entend les cris monter immédiatement, pleins d’espoirs mais aussi lancinants et, disons-le, terriblement « dérangeants » comme le sont toujours les cris qui viennent de la souffrance pour les gens bien portants. Jésus n’a pas, on l’a dit en commençant, changé de projet, il vient avant tout porter la parole, mais voilà que toujours il rencontre d’abord ceux qui attendent de lui autre chose, la guérison, la vigueur, l’élan.

Leur demande est toujours nuancée de superstition, avec cette demande de « toucher l’extrémité de son manteau« , comme s’ils ne voulaient pas « déranger », comme s’ils avaient déjà imaginé ce qu’ils devaient faire pour profiter discrètement du passage de Jésus, entrer en contact avec lui sans entrer vraiment en dialogue avec lui. On ne sait pas la réponse de Jésus : Marc ne nous en parle pas. Il nous signale simplement que en effet, s’ils parvenaient à faire ce qu’ils demandaient, ils étaient systématiquement et tous rétablis dans leur vigueur. C’est toujours la logique du « fais-toi confiance », du « ta foi t’a sauvée » : pas de commentaire, pas de directive, pas non plus d’abus de faiblesse en profitant de la situation (ce serait si facile !) pour obtenir des demandeurs je-ne-sais-quelle démarche ou aveu. Ils font ce qu’ils ont en tête, ils vont au bout de le ur démarche, et c’est cela qui leur obtient ce qu’ils désirent tant et pour quoi on les a aidés.

Finalement, nous avons en tout cela une sorte de résumé général de la situation de Jésus et de la foule.