Le texte de l’évangile sur le site de l’AELF.

Pour situer le texte :

Nous sommes toujours dans l’évangile de Luc, mais cette fois un peu plus loin. Nous avons quitté la séquence dont le thème était l’argent, plus précisément l’appât du gain et ce qu’il recèle. Mais nous sommes toujours dans un ensemble de petits faits ou dits, que Luc organise et classe pour constituer son portrait de Jésus.

Après cette séquence, Luc en construit une autre dans laquelle l’idée de temps me paraît le fil rouge. D’abord, il place une adresse aux foules, donc à tous, qui prend la forme d’un reproche sur un manque de discernement aussi bien sur ce qui se joue dans le temps présent, que sur l’usage de ce temps pour accomplir la justice, qui est à la portée de tous. C’est un appel fait à l’intelligence de tous, même s’ils n’ont pas fait le pas de la foi. Le temps est un espace pour réfléchir et agir avec intelligence. Et dans ce contexte intervient une annonce à propos de Galiléens cruellement massacrés sur l’ordre de Pilate : et Jésus de récuser l’idée d’une « justice immanente », et d’appeler tous à une « conversion ». Ensuite c’est une parabole à propos d’un figuier qui ne donne pas de fruit : l’idée du temps reste centrale, avec cette fois-ci l’idée que le temps est une patience divine, une occasion donnée de changer : et certains évènements y incitent particulièrement. C’est ensuite une controverse à propos de la guérison d’une femme infirme depuis dix-huit ans : fallait-il la guérir un sabbat, et non dans le temps -les six jours- laissé pour les œuvres à accomplir ? Mais le temps apparaît plutôt comme toujours opportun pour faire du bien, et non d’abord ritualisé. Deux petites paraboles ferment cette séquence, présentant le royaume de dieu comme une graine de moutarde ou comme du levain : dans les deux cas, c’est le temps qui le fait grandir, et qui fait tout grandir.

Le récit qui nous est donné aujourd’hui ne me paraît pas faire partie de cette séquence dont le temps est le fil rouge. S’agit-il d’une nouvelle séquence ? J’avoue ne pas en voir le nouveau fil rouge. Peut-être le découvrirons-nous en avançant… Ami lecteur, n’hésite pas à suggérer ce que t’inspire ton intelligence !

Mon modeste commentaire :

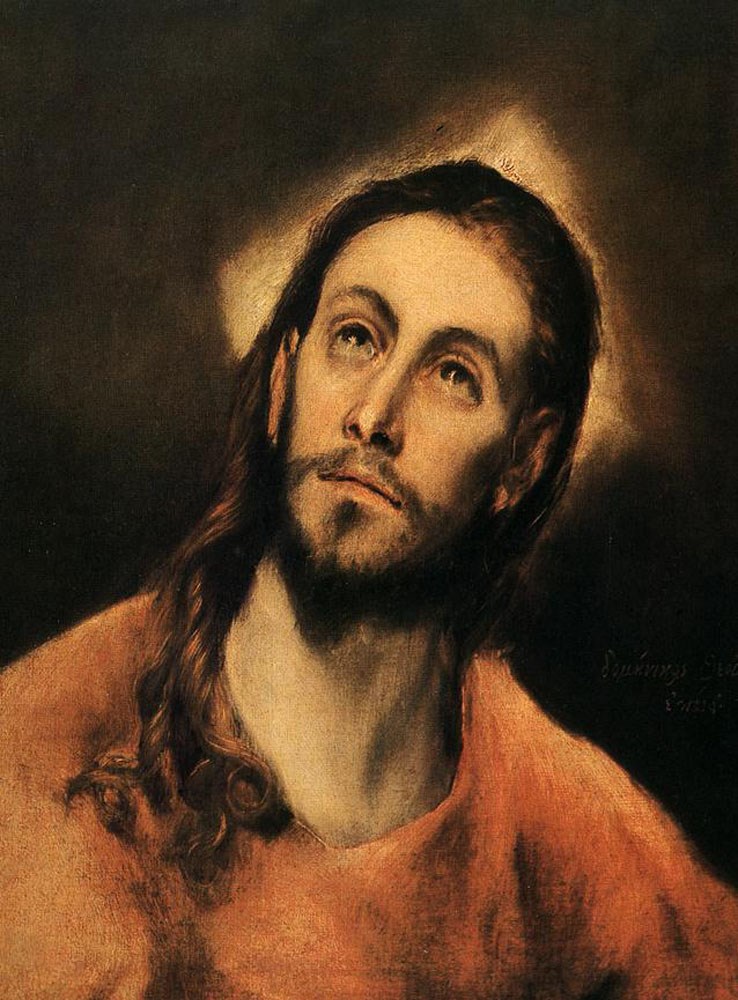

« Et il parcourait par villes et villages en enseignant et faisant le voyage à Jérusalem. » C’est bien un nouveau moment dans lequel Luc nous introduit, en re-précisant les données avec lesquelles il compte pour faire sens. Nous revenons à cette donnée fondamentale de la marche publique, publiée en tous cas, vers Jérusalem, c’est-à-dire cette confrontation ouverte et déclarée avec les pouvoirs politiques et religieux en place, et cela pour instruire les Douze (et les disciples par la même occasion) de la portée de l’engagement à sa suite : non pas établissement d’un pouvoir mais au contraire mise en jeu de sa vie face aux pouvoirs. Dans cette marche où faire le voyage est l’occasion d’enseigner, et où le voyage lui-même est un enseignement, Jésus ne perd pas une occasion de pénétrer dans une ville ou un village. On se souvient que certains refusaient parfois de l’accueillir ou que l’accueil y était parfois mitigé. Ce n’est plus un obstacle apparemment, ou plutôt il s’y confronte directement et résolument.

Et c’est dans ce contexte que quelqu’un (on n’en saura pas plus) pose la question : « seigneur, si les ‘devant-être-sauvés’ [étaient] peu ? » C’est la portée même de sa mission qui est interrogée. Tout ça pour ça ? Et si tout ce déploiement d’énergie ne servait finalement à rien, ou presque ? Luc ne nous dit rien sur celui qui pose la question, peut-être parce que Jésus se la pose lui-même ! Et combien nous-mêmes, dans nos meilleures dispositions et résolutions et engagements, n’avons nous pas les jambes coupées par cette tentation du découragement ! Alors bien sûr, on peut trouver aussi une portée « théologique » à la question : faut-il se contenter d’un petit nombre de disciples (rappelez-vous, le « petit troupeau »…) et renoncer au « peuple immense » ? Faut-il préférer une Église des confessants, peu nombreuse mais très motivée (voire fanatique ?), à une Église du tout-venant, variée mais ouverte (voire dénaturée ?) ? La question est aussi très importante et très actuelle, dans un contexte où l’Eglise est en récession et où les tentations du repli sur soi n’ont peut-être jamais été aussi grandes et actives (radicalisation, nouveau ritualisme, crispation sur l’identité,…). Mais il me semble que la tentation du découragement doit être affrontée d’abord, parce qu’elle pourrait bien expliquer une bonne part des prises de parti dans l’autre question.

Ainsi donc, quelle réponse Luc met-il, ou recueille-t-il, dans la bouche de Jésus ? «Battez-vous … » tout le contraire du découragement ! Le verbe signifie concourir, lutter, combattre. Il est souvent traduit par « Efforcez-vous… », mais il me semble que nous entendons alors un mol « Faites un effort… » : non, il s’agit d’un vrai combat, d’une vraie énergie, de celles qui font survivre ou non. Pas de découragement devant ce qui est à faire, comme dans un concours il faut se battre en allant chercher toutes ses ressources, faire en sorte d’avoir donné le meilleur et de n’avoir rien à regretter. Et il ne s’agit pas de se battre contre les autres : « Battez-vous pour entrer par la petite porte,… » L’adjectif [sténos] signifie étroit, resserré, mais aussi gêné, de peu d’importance, pauvre. Jamais, dans tout ce texte, ne nous est dit où ou dans quoi cette porte introduit : c’est donc sur la porte elle-même que nous sommes appelés à nous concentrer, c’est-à-dire sur ce par quoi il faut passer. Et ce qui compte n’est pas ce qui est obtenu en se battant, mais bien de se battre et comment on se bat. La préposition [dia] signifie d’ailleurs bien par, à travers, mais toujours fondamentalement avec une idée de séparation.

Le sens que je comprends est : battez-vous, et que ce soit pour passer par ce qui n’a pas d’importance, par ce dont on fait peu de cas, ce qui ne compte pas aux yeux de la plupart. En y pensant, il me semble que c’est le vrai remède au « à quoi bon ? ». D’une part, les choses trop grandes, les grands projets, sont ceux qui bien souvent sont hors de portée, alors que les petites choses le sont (éventuellement avec effort) ; d’autre part, choisir ce qui ne compte pas, c’est renoncer d’avance à se construire une image, à vouloir être celle ou celui qui « a fait ça » : or il me semble que le découragement, voire le désespoir, sont souvent d’abord fils de l’atteinte mortelle portée à notre image. Et on voit apparaître l’idée de séparation : se séparer d’une image de soi, se séparer d’une idéalisation que moi j’ai créée et qui par nature est inaccessible, pour venir à ce que je suis, comme j’ai été créé, et qui est ma réalité. Le vrai combat, le spirituel, n’est un combat contre personne mais un combat énergique pour se rapprocher de son être véritable.

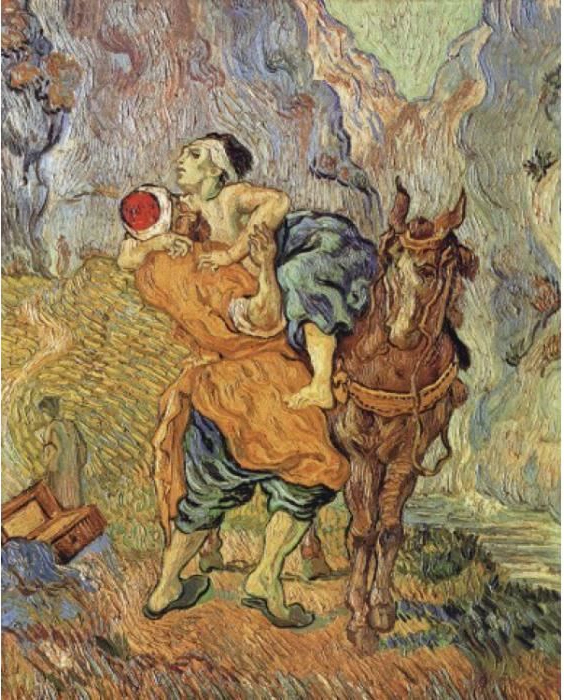

Si l’on rapproche cette interprétation du contexte dans lequel Luc a choisi d’insérer ce propos, contexte brossé en à peine quelques traits choisis, il me semble que c’est exactement ce que fait Jésus lui-même : sa grande marche vers Jérusalem, il ne la fait pas comme une grande campagne faite de meetings, avec caméras et séquences calculées, avec grandes promesses, discours charpentés et bien ordonnancés, etc. Non, il zigzague de village en village, ville, hameau, au fur et à mesure que ces lieux s’offrent à sa proximité, essuyant des refus, trouvant un hébergement, faisant une guérison, répondant (parfois négativement) à une demande ou une question… C’est humble, c’est petit, c’est pauvre, c’est sans aucune maîtrise du résultat. Finalement, l’objection « tout ça pour ça » tombe à plat : précisément, il ne s’agit pas de « tout ça », d’une immense usine à gaz, d’une machine bien huilée, c’est tout le contraire. Non qu’il n’y ait pas de grand dessein réfléchi : il va à Jérusalem, on a rappelé pour quoi. Mais il y va par la petite porte.

Mais Jésus continue de tirer le fil : « … parce que beaucoup, je vous dis, chercheront à entrer et ne seront pas assez forts. » La question de base était « Et s’ils étaient peu…? » et voilà les beaucoup. Clin d’œil contradictoire aux partisans du nombre restreint ? En tous cas, l’erreur sera commune de chercher à entrer, sous-entendu : mais pas par la petite porte, et là, ils ne seront pas assez forts ou pas capables. Les grands projets ne sont pas à la portée de tous. Cela veut dire aussi, sur le plan ecclésiologique, qu’une Église du grand nombre ne peut être qu’une Église des petits, non des puissants. Que la vie chrétienne est d’abord une vie dans les petites choses de tous les jours, avec les personnes de rencontre de notre quotidien : c’est là que se fait pour chaque disciple la montée vers Jérusalem. Cela induit aussi des choses sur la « constitution » de l’Eglise. Même si le deuxième Concile du Vatican a expressément mis fin à la dichotomie Eglise enseignante – Eglise enseignée, la structure d’aujourd’hui reste largement héritée de cette dichotomie. Or cette « constitution », d’une part fait peu de cas des petits et de la vie courante, bref de la petite porte, au profit des grands projets pastoraux ou missionnaires hiérarchiques, d’autre part met en péril toute l’Eglise quand cette même hiérarchie, comme c’est le cas aujourd’hui, se trouve gravement en défaut (et justement de n’avoir pas protégé des « petits »). Cela appelle une autre manière de « constitution », où ce que vivent les fidèles soit prépondérant. Pie XII disait : « Les laïcs sont l’Eglise », il est plus que temps que cela se traduise institutionnellement !

Suit un ensemble curieux dans sa forme, qui commence comme une parabole, mais tourne vite à son application immédiate en disant « vous » : « Une fois que le maître de maison se sera réveillé et aura bouclé la porte, vous commencerez à rester dehors et à toquer à la porte en disant : seigneur, ouvre-nous ! Il répondra et vous dira : vous, je ne sais d’où vous êtes ! Alors, vous commencerez à dire : Nous avons mangé en face de toi, et bu, et, sur nos places, tu as enseigné ! Mais il dira : Je vous dis : je ne sais d’où vous êtes ! Ecartez-vous de moi, tous, ouvriers d’injustice ! Là sera le pleur, le grincement de dents : quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de dieu. Et vous, jetés dehors, à l’extérieur ! Il viendront de l’orient et de l’occident, du septentrion et du midi, pour s’installer dans le royaume de dieu. Et voici : il est des derniers qui seront premiers, et il est de premiers qui seront derniers ! » Au début de cette déclaration, on retrouve la porte : cette fois-ci, elle est bouclée, fermée. Et cela, une fois que le maître de maison s’est réveillé, relevé : un vocable que les premiers chrétiens emploient aussi à propos de la résurrection. C’est que cette fameuse porte, manifestement, n’est pas pour toujours ouverte, qu’il y aura un moment où les jeux seront faits. Tout se passe comme si, pour Luc, dans ce temps-ci où nous sommes encore, le maître avait temporairement disparu : c’est maintenant le temps de la petite porte. Passé ce temps, il ne servira à rien de s’agiter. De même qu’en ce temps-ci, nul ne peut se contenter de côtoyer Jésus, même de manger et boire avec lui et de l’entendre enseigner ! Aller à l’église ne suffit pas, loin de là. Ce qui compte, c’est de ne pas devenir « opérateurs d’injustice » : [ergatos] c’est celui qui œuvre, l’auteur, l’artisan, l’ouvrier. [adikia], c’est l’injustice, le tort fait, la faute, étymologiquement l’absence de règle ([dikè]), de droit. Celui qui fait en sorte que le droit ou la place de chacun ne soit pas respectés. S’être comporté comme un grand, un puissant, quelqu’un qui compte. Décidément, chercher la petite porte, c’est tout autre chose. La suffisance, qui fait se croire du nombre des « bons » ou des « gens biens » et qui fait regarder de haut ce que d’autres vivent, est un piège. A la fin, le peuple des vrais disciples apparaîtra bien comme un peuple immense et de toutes origines, de l’orient et de l’occident, du nord et du midi : ce sont ceux qui l’auront vécu comme un nombre restreint qui se retrouveront effectivement en nombre restreint mais… à l’extérieur ! Ouverture et humilité sont décidément les maîtres-mots.