Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.

Nous sautons loin en avant dans l’évangile de Luc, en raison de la fête du Christ-Roi. C’est tout un symbole, ce me semble, que de ne pas suivre l’évangile tel qu’il est pour une célébration avec un tel titre ! Mais le texte que nous avons en la circonstance, celui pour l’année C (celle qui suit plus ou moins l’évangile de Luc), est lui-même un remède, je l’ai déjà commenté dans son ensemble Dans le royaume.

Je reviens sur cette fête du Christ-Roi : elle est instituée par Pie XI en 1925, c’est donc une fête qui n’a pas cent ans, une fête qui est très « jeune » encore. Du reste, la réforme liturgique de 1969 en a changé l’intitulé en « Christ-Roi de l’univers », cherchant à donner une dimension plutôt cosmique que politique à ce titre. Mais les mots ont un côté têtu et on ne débarrasse pas le mot « roi » si facilement de sa dimension politique !

Quand Pie XI, dans l’encyclique Quas Primas, institue la fête, c’est dans le but avoué de mettre en lumière l’idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Le Christ aurait-il donc édicté des lois ? La chose surprendra aisément un lecteur même naïf de l’évangile : à l’égard de la Loi, Jésus est plutôt distancié ! Il ne cesse de mettre en garde contre un recours excessif à celle-ci. Il ne remet pas en cause la Loi que lui objectent sans cesse les responsables religieux, mais il montre bien que le problème est ailleurs, dans les cœurs : ce sont des cœurs qui la reçoivent ou pas, qui l’interprètent justement ou pas, qui s’en servent pour condamner ou pour sauver, pour faire vivre ou pour tuer.

Le contexte historique de la création de la fête est fort éclairant. Depuis 1870, depuis l’invasion par le général Cadorna des Etats Pontificaux et l’instauration de Rome comme capitale du royaume de l’Italie unifiée, le pape se considère comme « prisonnier du Vatican ». Il a perdu ses états, il n’est plus à la tête d’un état indépendant, il a… perdu son pouvoir. De manière contemporaine, l’Eglise a réuni le premier concile du Vatican, qui va déclarer l’infaillibilité pontificale le 18 juillet 1870 (c’est formellement avant l’invasion des Etats Pontificaux, mais celle-ci était à l’évidence « dans les tuyaux ») : habile manœuvre qui place l’autorité du pape par-delà et au-dessus de celle de tous les souverains de la terre. Bismarck, qui luttera contre cette nouvelle prétention, reconnaîtra en même temps l’habileté et la grande intelligence de la manœuvre.

Ainsi donc, l’instauration de la fête du Christ-Roi célèbre en filigrane l’autorité de celui -le pape- qui se dit seul habilité à énoncer les « lois du Christ ». Il s’agit au fond d’une prise de pouvoir universel, en la faisant légitimer par le Christ. Sans l’avoir beaucoup consulté, puisque l’évangile n’est pas facile à tirer en ce sens !!! Et le texte de ce jour en est un remarquable exemple. Mais pourquoi m’attardé-je sur ce sujet, puisque ce n’est pas l’évangile ? Mais c’est qu’il me semble que l’évangile, justement, demeure une véritable puissance de transformation, de réforme, de changement. Et au moment où, acculée de toute part, l’Eglise commence à s’interroger sur d’éventuelles réformes, au moment où il devient évident que ses responsables abusent bien souvent de leur autorité, il me paraît fort opportun de revenir à l’évangile. Peut-être d’ailleurs que bien des dérives lamentables dont nous entendons parler, et dont certaines et certains sont victimes, n’auraient jamais existé si les autorités avaient su se garder du pouvoir, si les fidèles ne le leur avait pas si complaisamment abandonné.

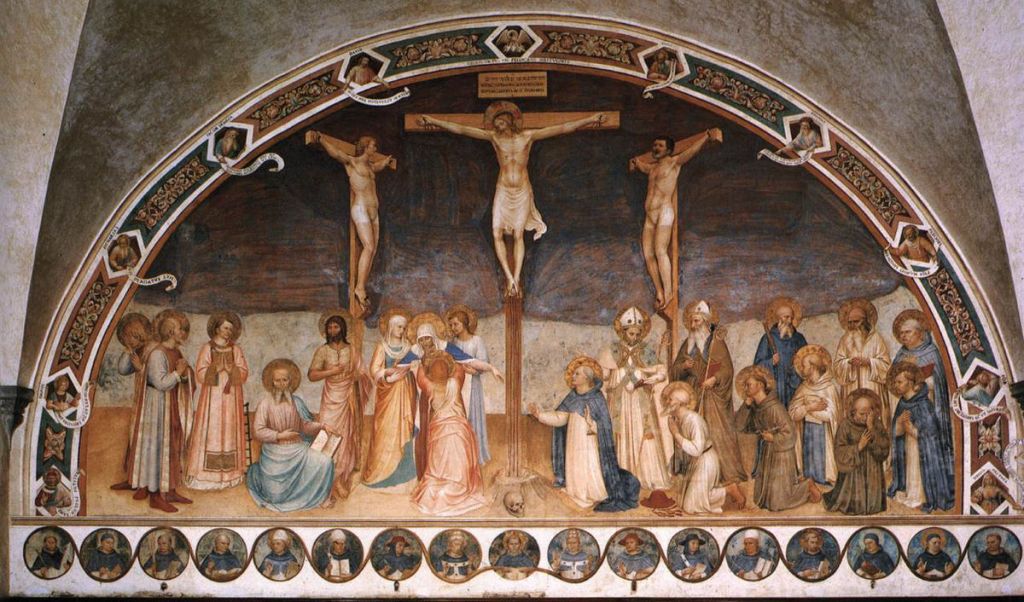

Et dans notre texte, le « peuple » regarde ; et sous son regard s’ouvrent d’abord trois fausses pistes, et Luc nous invite nettement à prendre ce point de vue du peuple, à nous situer résolument dans ce « peuple de dieu » qui cherche comment être et agir. La première fausse piste est celle des autorités religieuses qui persiflent : « d’une part les chefs, qui disent : « Il en a tiré d’autres : qu’il s’en tire lui-même, si lui est le messie de dieu, l’élu ! » Jésus s’est prétendu « sauveur » des autres, mais il est incapable de se « sauver » lui le premier. Sa crucifixion est pour ceux-là la preuve de son imposture, preuve qui devrait suffire à convaincre le peuple. Ces autorités disent par contrecoup leur propre conception de leur rôle : et c’est d’user d’un pouvoir dominateur, qui ne se laisse pas réduire, et qui se sert dans les faits soi-même avant les autres.

La deuxième fausse piste est celle des soldats romains qui s’amusent : « D’autre part, se jouent de lui les soldats qui s’approchent, qui lui présentent du vinaigre et qui disent : si toi tu es le roi des Juifs, tire t’en toi-même ! » Le pouvoir royal est celui de la force, et face à lui ce prétendu roi-là n’est qu’un pantin dérisoire. Sa crucifixion est pour ceux-là la preuve de sa défaite et de son impuissance. Et eux disent leur conception du pouvoir : est roi qui sait s’imposer et prendre pour lui la force, et spécialement la force brutale, et qui se rit des autres.

La troisième fausse piste est celle de l’écriteau : « D’autre part encore, il y avait une inscription au-dessus de lui : le roi des Juifs, celui-ci. » C’est la pire. Elle établit comme motif de condamnation la revendication par Jésus de ce titre de roi. Or les évangiles insistent pour montrer toute la méfiance de Jésus à l’égard du titre de Messie (c’est-à-dire « roi consacré, légitime descendant de David »), et son effort constant pour ne pas l’assumer, son interdiction faite aux disciples de parler de lui de cette manière, son insistance pour « corriger le tir » en revendiquant au contraire la figure du serviteur souffrant.

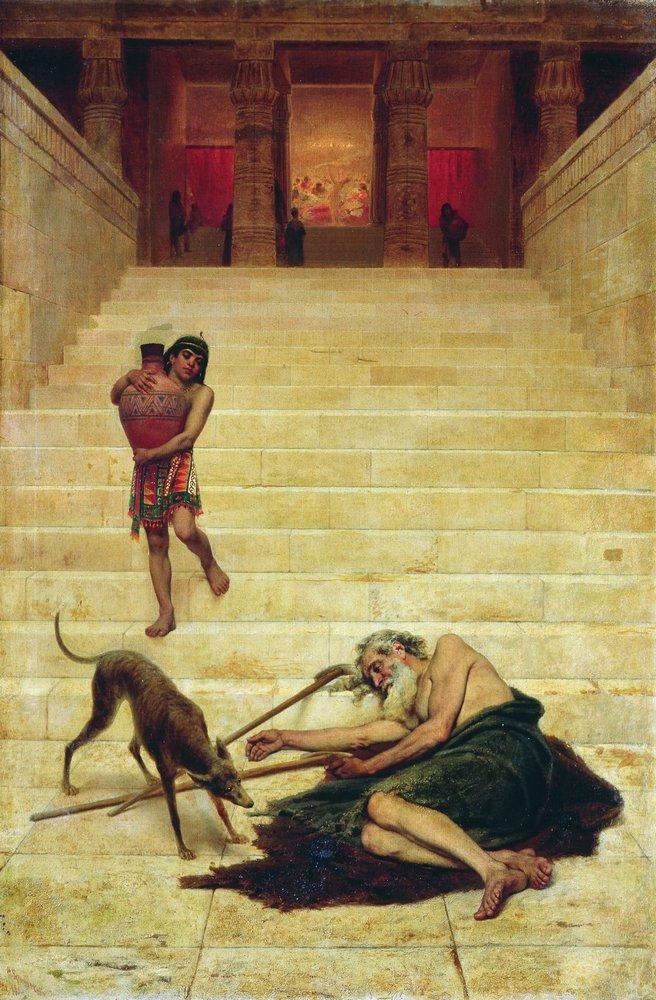

Donc Jésus n’est pas roi, il ne veut pas de ce titre. On croit lui faire honneur en le lui attribuant, mais j’ai bien peur que ce soit surtout à nous-mêmes que nous fassions plaisir. Si notre « chef » est roi, nous le sommes bien un peu nous-mêmes, n’est-ce pas ? Et devant toutes ces impostures, Jésus ne dit rien. Il nous laisse non seulement prendre les fausses pistes, mais encore il laisse dire le pire à son sujet en sa présence. Il manifeste totalement ce dont nous parlions la semaine passée, son [hupomonè] : il ne se résigne pas, comme le lui reproche au fond l’un des deux malfaiteurs condamnés, mais il reste éveillé et attentif à la moindre occasion d’apporter un secours. Et c’est ce que fait voir son unique prise de parole du passage, sa réponse à l’autre malfaiteur qui se tourne vers lui avec un tout autre esprit : immédiatement, celui-ci reçoit une présence, un réconfort, l’établissement d’une alliance définitive.

Pas de roi, donc, avec toutes mes excuses pour ceux que cela peut froisser. Pas de roi, mais un vigilant qui le reste jusque dans les moments ultimes, la manifestation d’un cœur tout entier tourné vers les autres et qui s’est, pour ce qui est de sa propre destinée, entièrement remis entre les mains de son père. Il me semble que lire ce passage comme l’illustration la plus forte de cette vigilance, comme la mise en lumière du modèle que constitue Jésus précisément dans l’épreuve -et quelle épreuve !-, est encore la meilleure lecture.