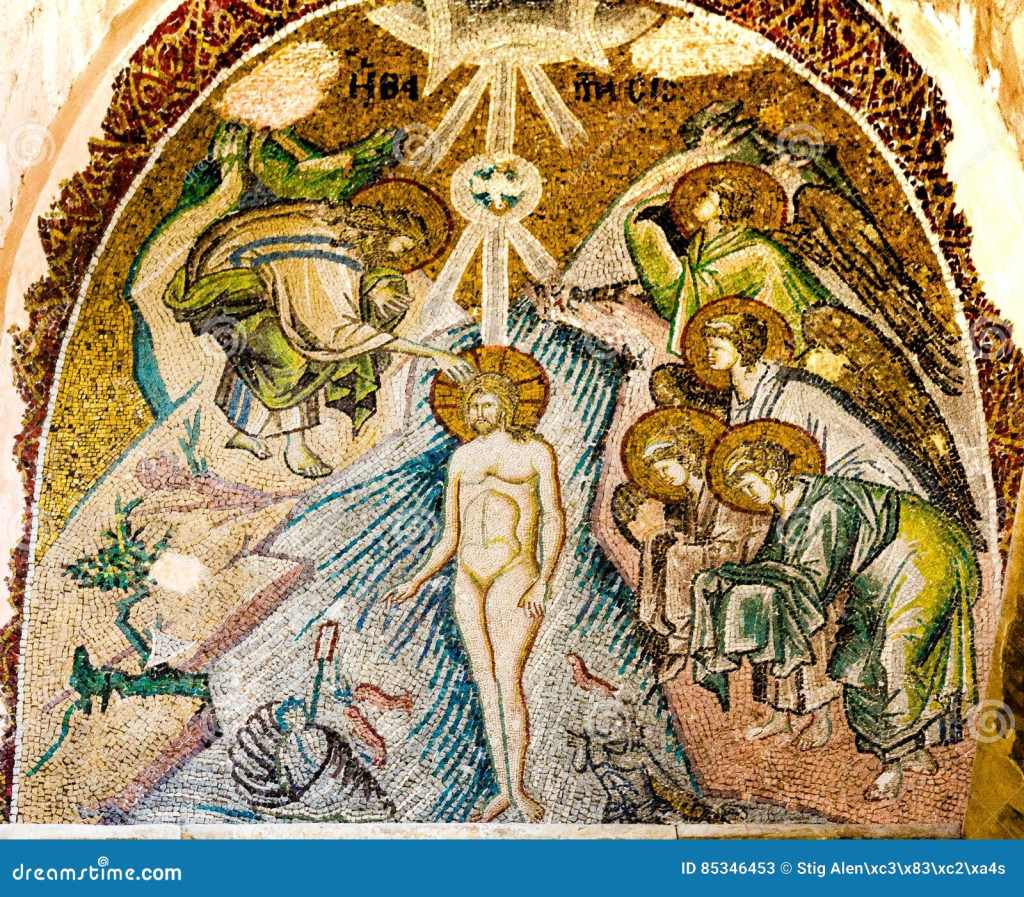

09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Je n’ai pas eu un nombre incalculable de réponses, mais toutes celles que j’ai eues, en commentaire ou en « off », allaient dans le même sens sans exception : passer à un commentaire suivi d’un évangile. Alors tentons cette aventure (ç’en est une !) ensemble, et commençons sans attendre.

Nous avons déjà lu et commenté le début de l’évangile de Marc, et assez récemment : si vous souhaitez le relire d’abord, je vous y renvoie : commencement et changement. Et vous trouverez là le lien vers deux autres commentaires de ce commencement : il s’agissait des versets 1 à 8 du premier chapitre de Marc, et je passe directement aux versets 9 à 11 qui semblent constituer une unité. J’en ai déjà fait une sorte de commentaire, départ, sous la forme d’un dialogue fictif entre Jésus et sa mère après cet épisode.

»Et il arriva en ces jours-là… » le lien avec ce qui précède est à la fois évident et assez lâche. Evident, de par ce « et » : après le titre de l’ouvrage, Marc nous a dépeint le ministère de Jean-Baptiste. Il nous l’a montré comme correspondant à une parole du prophète Isaïe, il nous l’a montré en action, et il nous a donné le cœur de sa proclamation. Tout ceci est donc une sorte d’arrière-plan, de contexte, dans lequel peut maintenant survenir l’évènement qu’il veut nous dire. Mais je disais que le lien était aussi assez lâche : c’est que « en ces jours-là » n’est pas vraiment très précis ! On pourrait d’ailleurs traduire « en ces jours bien particuliers« , car le grec [ékéïnos] désigne un objet à distance, mais qui peut aussi être « mis à distance », c’est-à-dire désigné avec emphase. Cela qualifie les jours dont il est maintenant question, mais ne fait pas un lien précis, déterminé, causal, avec le contexte précédent. Nous avons clairement un contexte, un décor, et maintenant l’entrée en scène du personnage principal. Son arrivée n’est pas déterminée par ce qui précède, il ne vient pas comme une conséquence nécessaire. Au contraire, il entre souverainement en scène, et c’est plutôt lui qui est la cause des dispositions qui précèdent. Mais voyons l’évènement.

»…vient Jésus depuis Nazareth de Galilée et il est baptisé dans le Jourdain par Jean. » C’est la première fois, dans l’évangile de Marc, que Jésus apparaît. Il a été nommé dans le titre, mais on ne l’a encore ni vu ni entendu. Maintenant il est là. Et il apparaît « venant » : il a l’initiative du mouvement de la rencontre. Marc nous dit d’où il vient : « depuis Nazareth de Galilée« , un village totalement inconnu et qui n’a jamais trouvé place dans l’Ecriture. Voilà qui fait contraste avec Jean-Baptiste lui-même, qui est posé comme l’accomplissement d’une parole prophétique ; Jean-Baptiste réalise quelque chose d’annoncé : Jésus, non. Il sort de l’inconnu, du non-dit, de l’imprévu.

Ce Jésus de Marc est fort original ! Quelle place dans nos vie prend l’imprévu, et l’inconnu ! L’inconnu et l’imprévu sont bouleversants, ils viennent par essence renverser les habitudes, déranger le cerveau qui n’aime rien tant que prévoir. Il y a toutes sortes d’imprévus dans nos vies, mais surtout deux grandes catégories, que nous faisons après coup : celui dont nous regretterons toujours qu’il ait eu lieu (si seulement … !), et celui dont nous sommes reconnaissants (mais heureusement que…!). Et comme ce sont des catégories après coup, il arrive que le déroulement et la profondeur du temps fassent changer un imprévu de catégorie. Il n’est donc pas impossible qu’un jour, qu’un dernier jour, tout l’imprévu se retrouve dans la deuxième catégorie, celle dont nous sommes reconnaissant. Mais pour le moment, l’imprévu, quelle que soit sa couleur, peut être interprété par nous comme une venue de Jésus.

Jésus « vient » (ici, il est actif), et « il est baptisé dans le Jourdain par Jean. » : là, il est passif. C’est Jean qui agit, et c’est ici seulement que le lien se fait entre le contexte, le décor précédemment tendu, et le personnage qui est entré en scène. Lien surprenant là encore : c’est le décor qui a une action sur le personnage -quand habituellement, c’est l’inverse qui se produit : tout de suite, le personnage principal fait quelque chose ! Ici, le personnage posé par Marc a l’initiative de la rencontre, mais il choisit de subir ensuite, d’accepter ce qu’elle sera avec toutes les conséquences que cela aura. Impossible de ne pas penser d’emblée à la fin qu’aura l’évangile de Marc, à la longue passion de Jésus, conséquence de sa rencontre avec les hommes.

D’autant plus impossible de ne pas y penser, que être « baptisé dans le Jourdain« , c’est être enseveli dans ses eaux ! Le Jésus de Marc est immédiatement posé dans cette double réalité d’initiative de sa part et de conséquences dramatiques pour lui. L’incipit de Marc est on ne peut plus littéraire, il résume d’un coup l’essentiel de ce qu’il va nous dire. Et ce n’est pas tout, car là ne s’arrête pas l’épisode conté par Marc : « Et aussitôt, remontant hors de l’eau, il voit les cieux se déchirer et l’esprit comme une colombe qui descend en lui ;… » Il a été baptisé, plongé, enseveli : passivement. Mais de nouveau il prend l’initiative. Il remonte, il sort. Les mots sont transparents pour qui a lu la fin de Marc : son Jésus est aussi d’emblée celui qui ne restera pas dans la mort qu’il subira.

Or il y a ici du nouveau : dans cette nouvelle initiative de sa part ses cache une nouvelle passivité. Jésus acteur, puis passif ou victime, puis de nouveau acteur, devient maintenant spectateur. Quelque chose se passe, qu’il subit aussi, mais dont le Baptiste n’est plus l’auteur. Jésus voit « les cieux se déchirer« , ce qui est aussi dans Isaïe. Jean-Baptiste est précédé d’une parole d’Isaïe, qu’il vient en quelque sorte accomplir. Mais Jésus est suivi d’une parole d’Isaïe, comme s’il en déclenchait la vérité. C’est qu’Isaïe disait : « On dirait que jamais tu n’as régné sur nous que jamais nous n’avons été désignés de ton nom. Ah! Puisses-tu déchirer les cieux et descendre! Puissent les montagnes s’effondrer devant toi! » Il appelait la réalisation effective du règne du dieu sur son peuple, il aspirait à ce que rien n’y fasse plus obstacle : car il constatait aussi que ce règne n’était que de nom, qu’il n’était pas une réalisation. Et Marc place cette réalisation comme postérieure et conséquente à la « remontée » de Jésus de son ensevelissement dans les eaux. Ce qui va rendre effectif le règne du dieu, ce sera cette remontée -cette résurrection.

Mais il ne voit pas que les cieux qui se déchirent, il voit aussi « et l’esprit comme une colombe qui descend en lui ;…« La venue de l’esprit est placée par Marc elle aussi comme une conséquence de la remontée de Jésus de son ensevelissement. C’est même un mouvement-miroir de celui de Jésus : c’est le verbe [anabaïnoo] qui dit sa remontée, quand c’est le verbe [katabaïnoo] qui dit cette descente, la même racine verbale, avec deux préverbes différents, l’un qui évoque le mouvement de bas en haut, l’autre le mouvement de haut en bas. C’est une réponse parfaite. Comme si l’initiative – passion de Jésus avait comme double conséquence sa « remontée » et la « descente » de l’esprit. Et l’esprit descend [éïs aouton], en lui. Il y a bien l’idée d’entrer, de pénétrer. Là, pour moi, l’évocation est plutôt celle de la Genèse : à la création du monde, « l’esprit du dieu planait au-dessus des eaux« , mais désormais, il pénètre dans. Marc nous suggère une nouvelle création, un bouleversement cosmique.

»Et une voix advint des cieux : Tu es mon fils, l’aimé, en toi je me suis plu« . Au début du passage, Jésus advint. Maintenant, une voix advint. Le premier advenait de Nazareth, la voix advient des cieux. Rencontre de deux initiatives, gratuites, libres et souveraines l’une comme l’autre. Elles ont un rapport, mais de causalité. Elles ont un rapport, mais plutôt de gratuités qui se répondent. C’est une symphonie. La mention du fils fait directement écho au titre, comme le nom de Jésus y faisait lui aussi écho : « Commencement : de l’évangile, de Jésus, de Christ, de fils, de dieu. » En le déclarant « fils« , la voix inaugure au milieu des hommes la présence de celui-ci : commencement. Mais en s’exprimant depuis les cieux et en assumant d’être son père, la voix est aussi le commencement de « dieu » avec nous. Dans la scène du baptême, Marc a choisi de résumer tout ce qu’il veut nous dire dans son évangile. Il va falloir déployer tout cela dans la lecture qui va maintenant suivre…